【品牌思維】從表相到真相:崳疆對判斷力的集體調頻

2025.02.20

文/我是一隻魚

一、NLP的前提假設-「自己的世界觀 ≠ 真實的世界」Respect for the other person's model of the world.

現今社會,社群媒體和即時新聞動態的普及,使資訊傳播速度極快,但也往往缺乏深度分析,使人們容易受到情緒化標題或片面敘事的影響。這樣的習慣會導致人們對事件的理解片面化,甚至被誤導。

這種「表相即全貌」的思維如果出現在職場,無論是主管還是下屬,都可能造成決策錯誤、溝通障礙,甚至影響團隊信任與工作效率。因此,雙方都應該有意識地培養深入思考的能力,避免只憑表面現象做判斷。

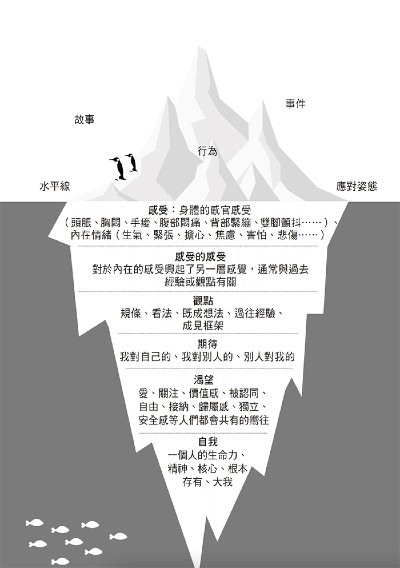

圖片來源/天下文化出版《冰山對話:從開門到關門、從理解到支持的深度溝通》

圖片來源/天下文化出版《冰山對話:從開門到關門、從理解到支持的深度溝通》

說明/根據薩提爾(Virginia Satir)提出的「冰山理論」(Iceberg Theory),我們從直觀上僅能看見一個人外在水平面之上的部分,就像極地裡的冰山一樣,外在顯露的僅是個人的一小部分,在水平面之下看不見的部分才是人的內在。

1. 身為主管的應對之道

1-1. 不要只看表面或提供單一回饋

很多時候,績效數字或個別回報只是冰山一角,背後可能有更深的原因。例如,某個員工績效突然下滑,不一定是能力問題,可能是資源不足、跨部門協作失衡,甚至是個人壓力影響。

主管應該多觀察、多問「為什麼」,而不是僅憑數字或單一事件就做出結論。

1-2. 避免被情緒或偏見影響判斷

例如,有時某個員工因為比較低調,不常主動發表意見,就容易被認為「缺乏想法」或「不積極」,但實際上,他可能是習慣深思熟慮後才發言。

主管應該透過不同的方式了解員工,而不是只憑表面行為來評價他們。

1-3. 建立開放的討論環境

如果主管習慣「聽到什麼就信什麼」,員工可能只會傳遞對自己有利的資訊,導致決策失真。

創造一個讓員工敢說真話的環境,鼓勵他們提供完整資訊,而不是只說主管愛聽的話。

2. 身為下屬的應對之道

2-1.不要讓主管只看到片面的自己

有時主管的時間有限,可能只會從表面現象來判斷員工的能力。下屬應該主動展示自己的思考過程和努力,而不只是交出結果。

例如,當某個專案沒達到預期成果,與其讓主管認為是自己能力不足,不如主動說明遇到的挑戰、自己做了哪些努力,甚至提出改進建議。

2-2. 遇到誤解時,主動澄清而非被動接受

例如,如果主管因為一個錯誤就認定你「不細心」,你可以主動提供過去的成功案例,或者提出改進計畫,來讓主管看到更完整的面貌。

讓主管知道,單一事件不代表全部,而你正在學習與調整。

2-3. 不要輕易相信辦公室謠言

在職場上,許多「人際衝突」或「某人不可靠」的評價,往往來自片面的資訊。與其直接相信,不如自己觀察、判斷,甚至直接與當事人溝通,避免被帶風向。

3. 共同建立「全面思考」的企業文化

無論是主管還是下屬,都應該培養這樣的習慣:

3-1. 提問比結論重要

遇到事情時,先問「還有什麼我沒看到的?」

3-2. 多角度看問題

除了自己的立場,也試著站在對方的角度思考。

3-3. 鼓勵開放溝通

讓團隊中的每個人都能安全地表達自己的觀點,而不是只講對方想聽的話。

二、 NLP的前提假設-「溝通的意義決定於對方的回應」The meaning of communication is the response you get.

1. 溝通的核心在於有效傳遞訊息

溝通的目的,是讓對方理解我們的想法,而對方的回應則決定了訊息是否成功傳遞。若只是堅持自己的表達方式,或單向地講自己想說的話,而不關注對方的理解程度,則溝通便失去了意義。真正重要的,是對方是否確實接收到你的訊息!

2. 溝通是一個雙向互動的過程

溝通不只是單純的訊息傳遞,而是一種互動。發訊者不僅需要清晰表達、準確傳遞訊息,甚至還需調整語氣與情緒;同時,接收者的理解程度、立場及回應,也同樣影響溝通的效果。只有當訊息被完整地傳遞、正確接收並理解,溝通才算真正成功。

3. 溝通沒有對錯,只有「有效」與「無效」之分

在溝通中,重點不在於「我說了什麼」,而是「對方聽到了什麼」。話語可以有多種表達方式,關鍵在於是否能讓對方接受、理解並產生共鳴。話語的表達方式由講者決定,但其效果則取決於聽者的反應。因此,若希望提升溝通成效,講者應主動調整說話方式,以適應聽者的需求與接受方式。

和諧的氛圍是溝通成功的基礎,若對方產生抗拒,往往代表講者的表達方式尚不夠靈活。每個人對相同話語的理解各不相同,因此,在溝通過程中保持彈性與適應力,才能真正促進有效對話。

4. 保持彈性,不斷調整,才能找到最佳溝通方式

不必擔心溝通會失敗,NLP強調:「每一次回應,都是對當下溝通或行為的回饋。」如果某種表達方式無法奏效,那就換另一種方式。只要我們持續保持覺察與彈性,不斷調整與嘗試,終究能找到讓彼此達成理解、實現有效溝通的方法!

三、「不要以片面資訊下判斷」之於團隊的實際可行方式探討

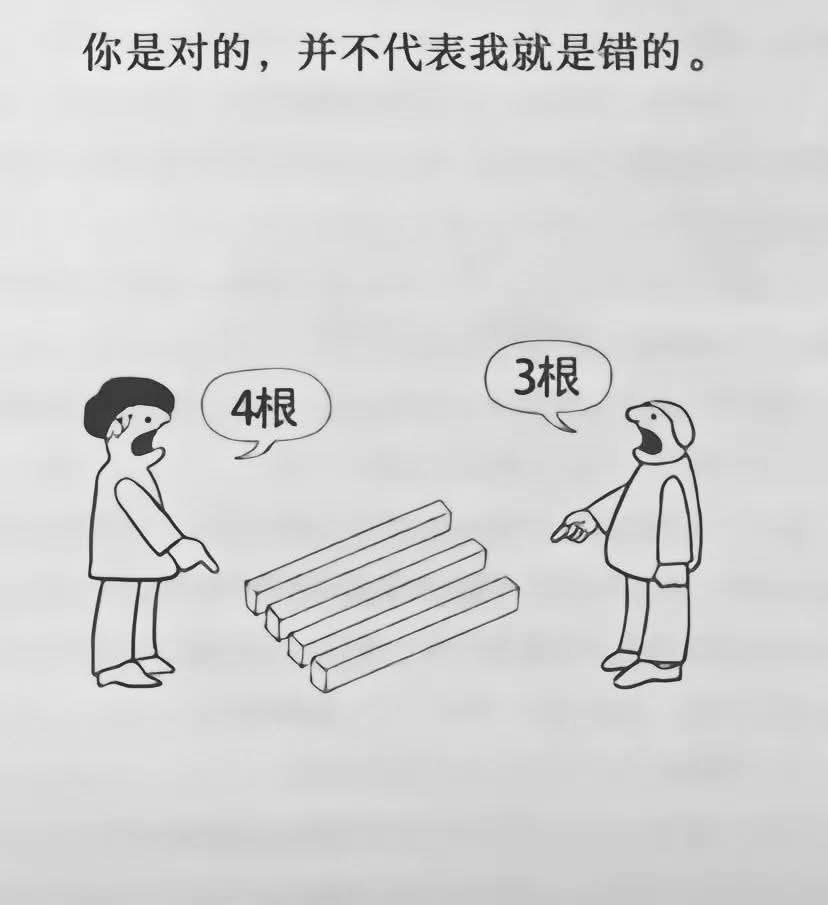

圖片來源/網路截圖

圖片來源/網路截圖

1. 嘗試自己察覺問題,而不是被動接受他人的說法

當我們根據手邊資訊做出結論時,先反思:

「我們目前掌握的資訊足夠嗎?」

「這個結論是基於哪些事實?還有可能遺漏哪些關鍵點?」

「如果這個資訊不完整,會不會影響我們的判斷?」

2. 建立「多角度分析」的決策流程

策略 1:反向假設

當團隊基於某個資訊做決策時,問:「如果這個資訊是錯的,結果會怎麼樣?」

例如:「我們覺得這個客戶不會買單,那如果他其實有興趣,只是我們沒發現呢?」

策略 2:角色轉換

問:「如果你是對方(客戶、下包商、其他部門),你會怎麼看這件事?」

例如:「我們覺得這個需求沒價值,但如果是客戶,他們可能怎麼看?」

策略 3:列出未知資訊

讓團隊習慣在決策前,列出「目前不知道的資訊」,然後想辦法補足。

例如:「我們現在知道這些數據,但還有哪些影響因素我們不清楚?」

3. 透過實際執行「全面思考」所帶來的成功案例,增加團隊信心及認同執行價值

當團隊透過更完整的資訊做出成功決策時,主管應該明確點出這是因為大家沒有只看表面,而是深入分析的結果,讓這種思維模式內化為團隊文化。

讓團隊真正相信這樣的做法是有價值的!

文/我是一隻魚

一、NLP的前提假設-「自己的世界觀 ≠ 真實的世界」Respect for the other person's model of the world.

現今社會,社群媒體和即時新聞動態的普及,使資訊傳播速度極快,

這種「表相即全貌」的思維如果出現在職場,無論是主管還是下屬,

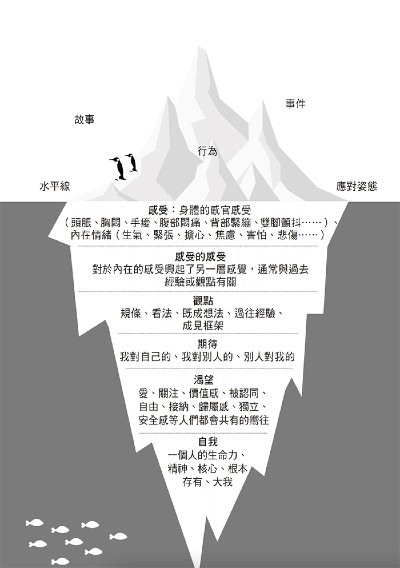

圖片來源/天下文化出版《冰山對話:從開門到關門、從理解到支持的深度溝通》

圖片來源/天下文化出版《冰山對話:從開門到關門、從理解到支持的深度溝通》說明/根據薩提爾(Virginia Satir)提出的「冰山理論」(Iceberg Theory),我們從直觀上僅能看見一個人外在水平面之上的部分,

1. 身為主管的應對之道

1-1. 不要只看表面或提供單一回饋

很多時候,績效數字或個別回報只是冰山一角,

主管應該多觀察、多問「為什麼」,

1-2. 避免被情緒或偏見影響判斷

例如,有時某個員工因為比較低調,不常主動發表意見,

主管應該透過不同的方式了解員工,

1-3. 建立開放的討論環境

如果主管習慣「聽到什麼就信什麼」,

創造一個讓員工敢說真話的環境,鼓勵他們提供完整資訊,

2. 身為下屬的應對之道

2-1.不要讓主管只看到片面的自己

有時主管的時間有限,可能只會從表面現象來判斷員工的能力。

例如,當某個專案沒達到預期成果,

2-2. 遇到誤解時,主動澄清而非被動接受

例如,如果主管因為一個錯誤就認定你「不細心」,

讓主管知道,單一事件不代表全部,而你正在學習與調整。

2-3. 不要輕易相信辦公室謠言

在職場上,許多「人際衝突」或「某人不可靠」的評價,

3. 共同建立「全面思考」的企業文化

無論是主管還是下屬,都應該培養這樣的習慣:

3-1. 提問比結論重要

遇到事情時,先問「還有什麼我沒看到的?」

3-2. 多角度看問題

除了自己的立場,也試著站在對方的角度思考。

3-3. 鼓勵開放溝通

讓團隊中的每個人都能安全地表達自己的觀點,

二、 NLP的前提假設-「

1. 溝通的核心在於有效傳遞訊息

溝通的目的,是讓對方理解我們的想法,而對方的回應則決定了訊息是否成功傳遞。若只是堅持自己的表達方式,或單向地講自己想說的話,而不關注對方的理解程度,則溝通便失去了意義。真正重要的,是對方是否確實接收到你的訊息!

2. 溝通是一個雙向互動的過程

溝通不只是單純的訊息傳遞,而是一種互動。發訊者不僅需要清晰表達、準確傳遞訊息,甚至還需調整語氣與情緒;同時,接收者的理解程度、立場及回應,也同樣影響溝通的效果。只有當訊息被完整地傳遞、正確接收並理解,溝通才算真正成功。

3. 溝通沒有對錯,只有「有效」與「無效」之分

在溝通中,重點不在於「我說了什麼」,而是「對方聽到了什麼」。話語可以有多種表達方式,關鍵在於是否能讓對方接受、理解並產生共鳴。話語的表達方式由講者決定,但其效果則取決於聽者的反應。因此,若希望提升溝通成效,講者應主動調整說話方式,以適應聽者的需求與接受方式。

和諧的氛圍是溝通成功的基礎,若對方產生抗拒,往往代表講者的表達方式尚不夠靈活。每個人對相同話語的理解各不相同,因此,在溝通過程中保持彈性與適應力,才能真正促進有效對話。

4. 保持彈性,不斷調整,才能找到最佳溝通方式

不必擔心溝通會失敗,NLP強調:「每一次回應,都是對當下溝通或行為的回饋。」如果某種表達方式無法奏效,那就換另一種方式。只要我們持續保持覺察與彈性,不斷調整與嘗試,終究能找到讓彼此達成理解、實現有效溝通的方法!

三、「不要以片面資訊下判斷」之於團隊的實際可行方式探討

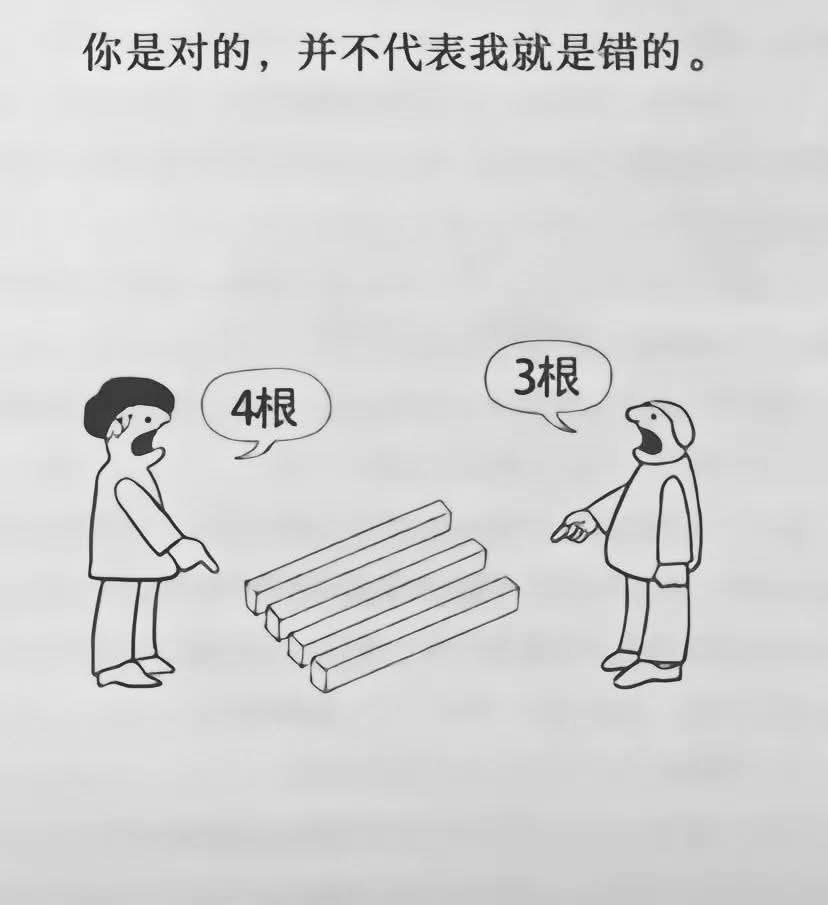

圖片來源/網路截圖

圖片來源/網路截圖1. 嘗試自己察覺問題,而不是被動接受他人的說法

當我們根據手邊資訊做出結論時,先反思:

「我們目前掌握的資訊足夠嗎?」

「這個結論是基於哪些事實?還有可能遺漏哪些關鍵點?」

「如果這個資訊不完整,會不會影響我們的判斷?」

2. 建立「多角度分析」的決策流程

策略 1:反向假設

當團隊基於某個資訊做決策時,問:「如果這個資訊是錯的,

例如:「我們覺得這個客戶不會買單,那如果他其實有興趣,

策略 2:角色轉換

問:「如果你是對方(客戶、下包商、其他部門),

例如:「我們覺得這個需求沒價值,但如果是客戶,

策略 3:列出未知資訊

讓團隊習慣在決策前,列出「目前不知道的資訊」,

例如:「我們現在知道這些數據,但還有哪些影響因素我們不清楚?

3. 透過實際執行「全面思考」所帶來的成功案例,

當團隊透過更完整的資訊做出成功決策時,

讓團隊真正相信這樣的做法是有價值的!